一提到藝術家郭奕臣,人們的第一印象往往是「視覺藝術家」、「影音藝術家」、「數位藝術家」等標籤,但對他而言,創作從來不是關於這些稱號或定義。

他不為自己貼標籤,也不為媒材設限,在郭奕臣眼中,藝術是一種順著內心、誠實面對自我的過程。媒材只是工具,形式只是通道,真正重要的,是當下心裡想說的話,以及那份渴望被理解的情感。藝術,不是為了成為某種樣子,而是為了在每一個當下,真實地訴說那個時刻最深刻的故事。

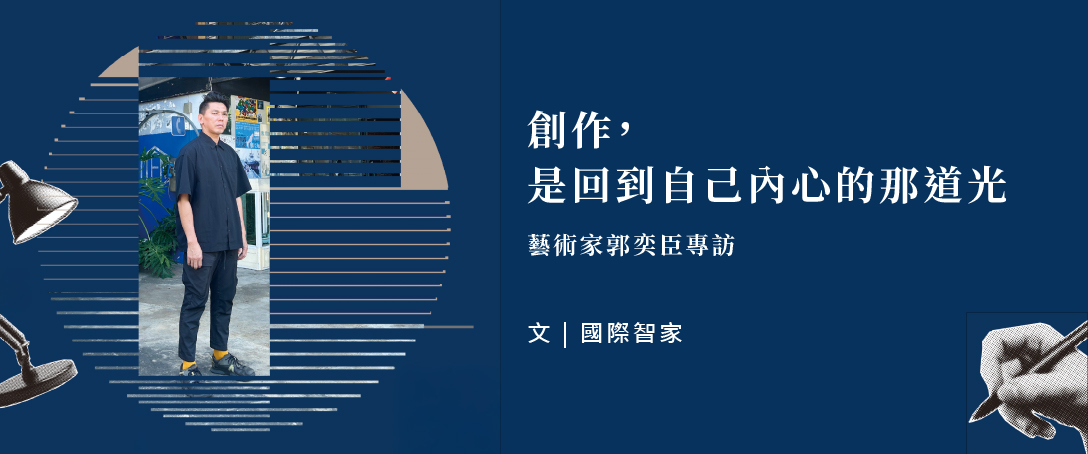

童年的宇宙與那顆迷路的牙齒

郭奕臣與我們分享,自己從小便對世界懷抱著一種純粹的好奇心。兒時愛看卡通、喜歡拆解玩具,經常反覆觀察一個機關如何運作。童年的記憶裡,那份「如何讓一個東西動起來」的疑問,悄悄地成為他日後創作時,對媒材和機制想像的重要起點。

在他的作品中,常常出現遠行、飛行、宇宙這些意象,同時關注著「人的缺席」這樣的存在狀態。這份缺席,源自於他年幼時父親因車禍離世的傷痛,而這份難以言喻的情感,則在他的繪本《宇宙掉了一顆牙》中,以溫柔且細膩的方式被呈現出來。靈感來自他七歲時在墾丁仰望哈雷彗星的夜晚,那是一個讓他意識到宇宙浩瀚、時間遼遠的瞬間。這段童年的記憶,成為繪本裡一顆迷路的小乳牙與換牙男孩,在時間與空間中溫柔相逢的故事。書中除了細緻描繪父子之間的情感與宇宙的想像,也融入藍曬等多元媒材,也獲得金鼎獎肯定,成為他創作歷程中的代表作之一。

靈感來自日常的每一個當下

談到創作靈感時,藝術家說:「其實沒有什麼複雜的理論,創作就是一件很單純的事,用心去感受生活的每一個當下。」他相信,所有的創作都來自於生活的某種淬鍊。藝術的本質,正是在於承載那些難以用語言描述、卻深刻存在於人心的精神感受。

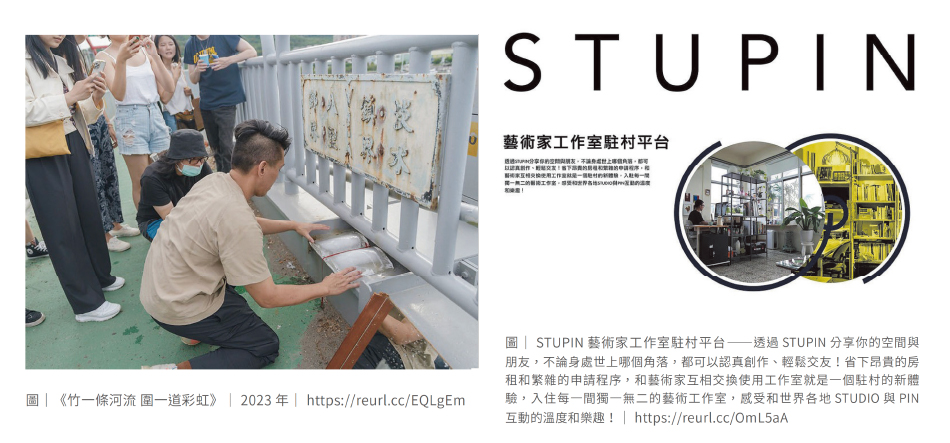

像是曾經在橋頭工作室裡,他感受到空間裡的濕氣,便開始蒐集除濕機裡的水,製作成一本「冰磚書」。作品《竹一條河流 圍一道彩虹》他將關渡大橋比喻成一本書的中縫分頁線,一條介於分裂與縫合之間的線,並邀請觀眾將這本冰磚書帶到淡水與八里交界的橋上界標,任其在陽光下緩緩融化,流回淡水河,也回歸自然的循環。沒有刻意鋪陳,也不追求宏大的敘事,只是靜靜地,在日常中感受時間與空間的流動,讓作品成為他與環境對話的一種方式。

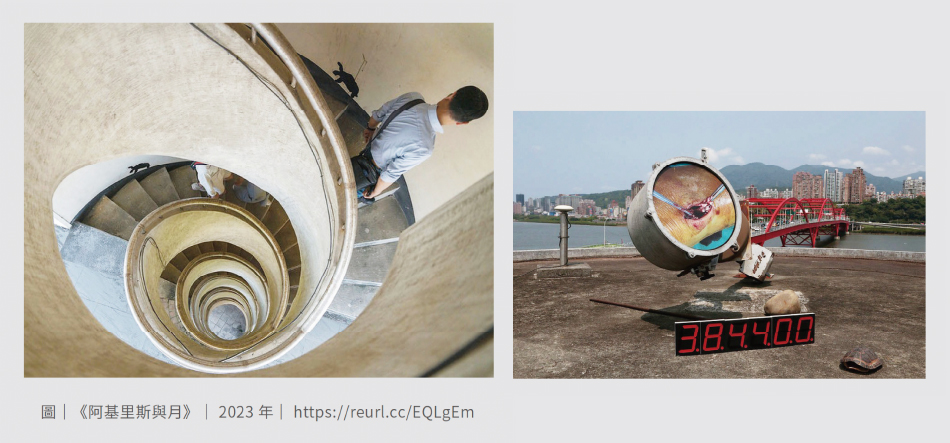

他也將阿基里斯腱斷裂的身體經歷,轉化為作品《阿基里斯與月》,放置於關渡大橋旁的觀景塔頂端。在他眼中,那條橫跨淡水與八里的紅色大橋,就像是一條被縫合的阿基里斯腱,連結著兩岸,也象徵著斷裂與癒合。沿著觀景塔的螺旋樓梯拾級而上,觀眾會一路看見前行的烏龜圖像。這組作品靈感來自古希臘悖論:「即使跑得再快,阿基里斯也永遠追不上出發在前的烏龜。」塔頂擺放著一只真實的龜殼與寫有「384400」的裝置,象徵地球與月球間的平均距離。根據科學研究,月球每年正以3.8公分的速度緩慢遠離地球。這些象徵與寓言重疊在一起,如同人類對月球的追尋,也如藝術家與身體、時間、空間之間的持續對話。

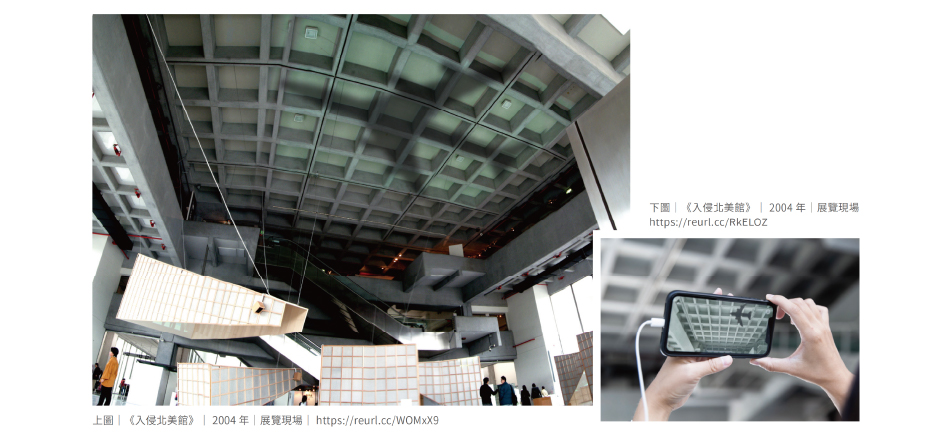

《入侵北美館》與空間的逆行介入

《入侵北美館》是郭奕臣創作生涯中的重要轉捩點,也是他首度參與台北雙年展的重要作品。在這件作品中,他以一架飛機的影子作為視覺主體,投射於台北市立美術館的大廳空間。一進入展場,觀者便會被一片巨大而模糊的飛影籠罩,聲音與影像同步出現,宛如親歷一場低空飛掠的瞬間,營造出極為震撼的臨場體驗。郭奕臣透過這件作品,挑戰觀者對「實與虛」、「內與外」、「有形與無形」的既定認知,也對空間的感知提出了直觀卻深刻的疑問。這次創作經驗也開啟了他對「空間置換」的長期興趣,成為日後許多創作概念的起點。延續這條創作脈絡,2005年他以作品《入侵》代表台灣參加威尼斯雙年展,成為歷年來最年輕的參展藝術家,也進一步將他的藝術推向更廣闊的國際舞台。

駐村的經驗成為平台孕育的種子

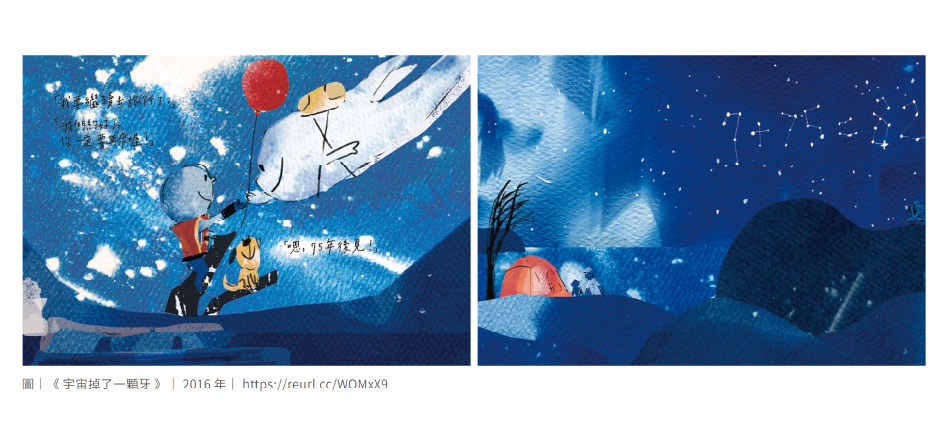

2012年他前往紐約展開駐村 ,那段異地生活的經驗,成為他創作視野的重要拓展。身處一座陌生而節奏緊湊的城市,作為異鄉人,他在觀察與適應中逐漸體悟到,藝術不僅是個人的表述,也可以是一種對現實的回應、一種與世界對話的方式。正是在這樣的歷程下,他孕育出「STUPIN」這個構想。

STUPIN是一個藝術家的共享平台,媒合有空間的人與需要創作場域的藝術家,讓彼此資源得以交換,進一步建立起創作社群的支持網絡。對郭奕臣而言,STUPIN除了是一個平台,更像是一件持續進行的創作計畫。除了是理念的輸出,也是他長期關注藝術生態與空間議題的具體實踐。更重要的是,這項計畫也使他從單純提出問題的藝術家角色,轉化為積極嘗試解決問題的實踐者。

以聚落為夢,讓藝術扎根

如今,他希望將這樣的精神延續到更長遠、貼近土地的實踐中,結合橋頭工作室與空場藝術聚落,逐步築起一個具生命力的「河岸藝術聚落」。藝術家形容,創作是一種與土地、社區、生活方式相互交織的長期實踐。他希望透過這個聚落,讓藝術回到土地與生活的節奏裡,與自然環境的生態串連起來,讓藝術不僅被看見,更能在生活中紮根、生長,成為一種可共生、可持續的生活方式。